看港口,自動化技術水平和應用規模保持領先;看航道,數字化、智慧化進程不斷加快,在對標世界一流中尋找差距,始終是上海前進的動力。上海與頂尖航運中心的差距,已不在于航線和航班數量、吞吐量等“硬指標”,而在于高端航運服務等“軟實力”。

當前,上海正以發展高端航運服務業作為突破口,進一步做強樞紐功能,推動航運數字化、智能化、綠色化轉型,全面提升航運資源的全球配置能力。航運業這一古老、不可或缺的交通運輸方式,在未來產業的發展背景下,正在引發變革,承載引領區、自貿區和綜合改革試點三大國家戰略的浦東,一批企業正向“智”而行,推動新質生產力發展。

構建航運數字化新基建

服務行業高質量發展

去年上海港集裝箱吞吐量再創新高,而且連續第14年領跑全世界,實現了4915.8萬標準箱,浦東國際機場獲批空港型國家物流樞紐,年貨郵吞吐量344.01萬噸,累計十五年排名世界第三。硬件實力響當當,但在軟實力上,仍有許多短板,而數字化智能化轉型將是補齊短板的最大變量。

中遠海運集團是我國航運界的科技標桿企業,是上海國際航運中心建設的主力軍,近年來不斷推進航運要素、功能和業態向浦東新區集聚,旗下的中遠海運科技就聚焦“綠色低碳、數字智能”兩大賽道,通過“船視寶”數字化新基建的建設,致力于提升行業數字化轉型的“即插即用型”公共服務能力。

記者日前來到位于浦東的中遠海運科技股份有限公司,從一個“窗口”看行業發展的新機會新動能。中遠海運科技業務負責人說,“在國際航運數字化、智能化、綠色化轉型不斷加快的當下,提高科技能力是補齊航運服務短板的‘關鍵法寶’。”

“形成新質生產力,發展未來產業是關鍵。我們目前正全力專注于人工智能在航運業的應用方面,并通過數實融合,用技術更新推動產業革新,全面提升要素資源的配置能力,助力提升傳統產業的全要素生產率,而這些能力的集中體現就是公司傾力打造的‘船視寶’平臺。”中遠海運科技業務負責人介紹。

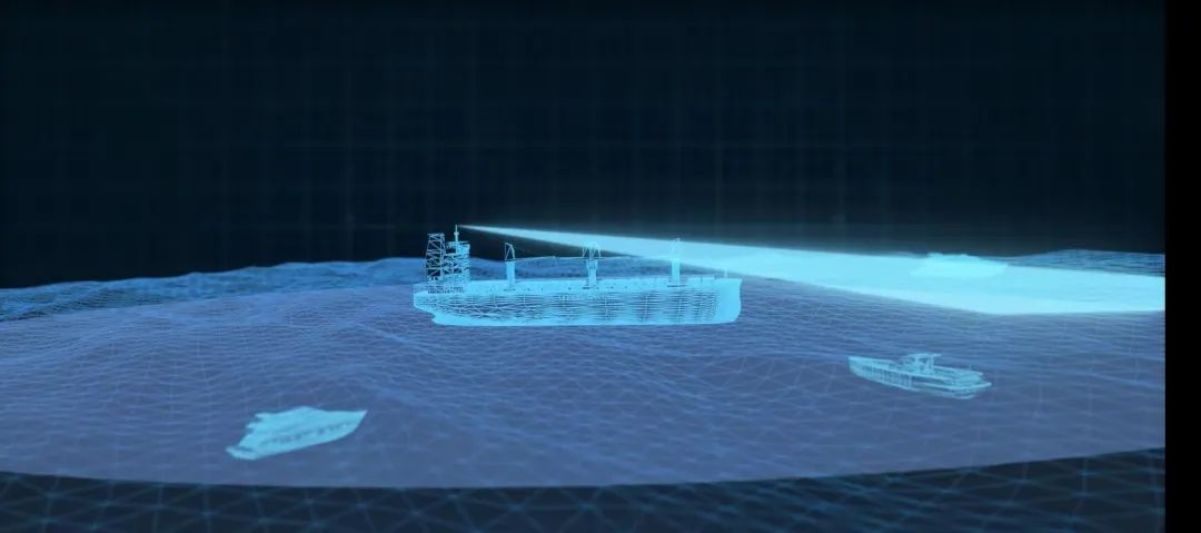

平臺整合了海量的航運業務公共數據,依托云計算、物聯網、大數據、人工智能等先進技術,用了221種核心算法,實現了對全球商業運營船舶的全生命周期行為識別。中遠海運科技業務負責人談到,“這些行為特征進一步形成了對于安全航行、運營效率、能效碳排、服務需求、港航協同、港口動態、貨物流向等海量的行業獨有知識,成為了實時觀察全球港航的‘數據庫’。”

依托“船視寶”的這些智能洞察,中遠海運科技已以此為基礎深入到了“智能航運”的各大細分領域開展數字化賦能,如港口視角的加油輔助,可提升船舶加油服務資源配置效率,上海港有非常龐大的航運應用場景,中遠海科也在加快開展合作探索,希望輔助更多的國際船舶在上海港開展業務。

自主航行船舶進展比自動駕駛汽車來得更快

擁抱航運業數字化、智能化、綠色化轉型,是上海國際航運中心建設的時代機遇。

浦東航運科技企業——邁潤智能今年有望迎來發展新高潮。中國船級社將視覺增強確定為獲得輔助智能航行船級符號的必要組成部分,并于今年4月1日起實施,而邁潤智能在2023年12月獲得了ccs頒發的首個可視化態勢感知輔助航行系統原理認可證書,且符合相關標準要求。“這意味著我們的智能產品變成了船舶市場的‘準剛需’,近一個多月來,我們已經確認了來自各類客戶數十艘的業務意向。” 邁潤智能科技(上海)有限公司董事長張兵華說。

邁潤智能自成立以來就以自主航行為終極目標,專注于高識別率的人工智能視覺感知技術和多源數據融合領域,能有效解決復雜水域船舶周邊態勢感知的目標識別問題,開發了眾多不同應用場景的算法,其中拳頭產品就是“看得見、看得清、看得全、看得懂”的“邁潤航海慧眼”。

“如其中的靠離泊安全輔助系統,可以360°覆蓋船舶周邊盲區,實時測量船艏、船尾的速度,與岸端的距離和夾角,這也正是船舶靠離泊重要的安全三要素。”張兵華介紹道,根據相關統計數據,與人為操作相關的安全事故占比達到80%。邁潤航海慧眼可以填補現有船舶智能航行的感知缺陷。相較傳統船舶,智能船舶擁有精準、快速的感知、決策和控制系統,從而從根本上減少人為因素對船舶航行安全的影響,有效保障人船貨的安全。

目前,邁潤智能已經服務了集裝箱船、lpg船、散貨船、客船、江船、拖輪、疏浚船等多種船型,并與中遠海運集團、招商局集團、國家能源集團、外高橋造船廠等龍頭企業達成合作。4月22日,全球最大江海直達純電動力700teu集裝箱船“中遠海運綠水01”首抵洋山港,該船搭載了邁潤智能自主研發的人工智能可視化態勢感知系統“邁潤航海慧眼”,可實現靠離泊安全輔助、航行安全輔助、視覺增強等功能。

航運領域智能航行是當前全球航運行業關注的核心焦點。國際海事組織將于2024年推出關于水面自主航行船舶(mass)的非強制性規范,2028年將推出強制性規范。邁潤智能正在和產業鏈上下游的伙伴一起,爭取能夠把突出中國特殊優勢的場景和技術納入到國際標準之中,積極探索滿足適合中國自主航行發展需求的路線。“業界普遍認為,自主航行船舶進展可能比自動駕駛汽車來得更快。我們希望提前做好準備,抓住‘換道超車’的窗口期。”張兵華說。

用科技創新催生新產業、新模式、新動能

浦東已集聚1100家航運科技企業,并擁有為新質生產力發展提供豐富“養料”的產業應用場景。在智能船舶制造領域集聚外高橋造船、滬東中華造船等龍頭企業,及上海船舶設備研究所、上海船舶研究設計院等一批頂尖航運科研機構。在航運數據、供應鏈物流等領域,運去哪、億通國際等新興高科技含量企業在浦東快速成長,一步步崛起為行業“領頭羊”,共同為浦東航運產業發展賦能科技創新力量。

智能船舶作為數字與智能技術時代的新興領域,是船舶行業新質生產力的典型代表。位于浦東的中國船舶集團上海船舶研究設計院(以下簡稱:上船院)專注于智能船舶研發、ai技術應用和智能系統開發,已陸續建成了國內首個智能船舶總體聯調實驗室、國內首個數字化營運支持中心,參與國際標準化組織(iso)、國際海事組織(imo)海上自主水面船舶(mass)工作組起草國際標準與海事法規,60余項專利獲得授權。自主研發的數字化營運支持系統doss?可提供船端、岸端、移動端的數字化整體解決方案,打破了“造船到用船”的壁壘,逐步打造出中國智能船舶“總體設計+系統開發+數據服務”的一體化模式。

據上船院副院長徐一平介紹,該院還牽頭成立了中國船舶工業行業協會智能船舶分會,已攜手20余家相關企業、科研院所和高校。“我們共同發揮平臺作用,融合各家所長,目前已建立造船、航運、技術研究、數據服務等產業鏈上下游協同創新與應用的良好機制,推動打造更安全、更環保、更經濟、更高效的智能船舶生態體系,助力中國在智能船舶領域成為全球領跑者。”

作為上海首個人工智能水域應用場景,該試驗區已經成為科創企業聚焦ai、5g、大數據、無人駕駛、感知避碰、遠程控制等關鍵技術,進行聯調測試、演示互動等的重要場景。

依托先發優勢,浦東正在新賽道積極爭取主動權和話語權,用科技創新催生新產業、新模式、新動能,做好世界級航運樞紐的“服務生”, 不斷提高浦東航運國際影響力。

上觀號作者:浦東觀察